パタヤでのバイク免許取得に向け、各種書類を整え、Bosspattaya Driver School(ボス・パタヤドライビングスクール)への申込を完了させた。いよいよ、実際に教習所へ通う日がやってきた。本記事では、2日間にわたる実技・講習・学科試験のうち、実技の流れを、外国人の視点から記録する。

初日(10時間)の流れ:受付→適性検査→技能教習→実技試験

初日は午前6時40分集合との案内があり、10分前には現地に到着。教習所は思っていたよりもこぢんまりとしており、3階建ての建物の1階には受付、登録エリア、適性検査室があった。

受付では、事前にLINEで共有された書類一式(パスポート、健康診断書、居住証明書など)をみせる。備え付けPCで出席登録、指紋登録を完了し受付終了。すると7時過ぎまに集まるからと待機の指示。その間近くのセブンイレブンで買い出しを済ませ待ちぼうけ。合計15時間の教習時間最も長いのは待ち時間だ。

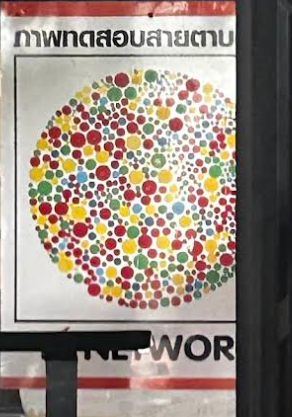

適性検査の内容|色覚・反応速度・深視力の3項目

実技教習に入る前に、まずは適性検査が行われる。バイク免許を取得するうえで必要な基礎的な能力を確認するもので、内容は以下の3項目である。

1.色覚検査

→色覚異常でないことを確認する検査。検査といっても壁に貼られたカラーパネルの色を答える程度のもの。

2. 反応速度検査

→足元にアクセルとブレーキの板があり、合図に合わせてブレーキへ切り替える反応速度を確認するテストである。バイク免許でも自動車免許と同じ方式を採用している。

3. 深視力検査

→説明が難しいので調べたらこの動画(Youtube)が分かりやすかった。2本の棒が平行に並んだタイミングでボタンを押すというテスト。正直わかりにくく、自分はなんとかできたが、他の人ができているように見えるのにダメだったりと、最後までピンとこなかった。そこまで厳しくは見られていなかったので警戒するほどではないでしょう。

検査はいずれもそこまで厳格ではなく、やり直しも認められるため、極端に心配する必要はない。なお、この適性検査は国際免許からの切り替え時には陸運局で実施されるが、教習所で受けて合格すれば陸運局での検査が免除される。

技能教習の会場へ移動。既にバイクに乗っている人が。。

適性検査が終わると次は実技教習。今回の教習生は合計10名。男性が7名の女性が3名、多くは10代後半か20代前半で新規に免許を取りにきた、という感じ。外国人は私一人だけであった。教習所では中国人を見かけたので外国人がいないわけではないが、今回のバイク実習では一人。私のタイ語はカタコトなので語学的な意味で心細い。

技能教習は場所が変わるため車で移動するが、ここでびっくり。半分以上は自分でバイクを運転し移動している。免許を取りに来たのに、既に運転している。。。日本でも免許取得に車で行く人がいるらしいので同じような話かもしれない。教習所側も見て見ぬふりだったので、正直この辺は意識が低いと言わざるを得ない。最近ヘルメットの着用も厳罰化されたし、今後よくなっていくことを期待。

実技教習の内容|スクーターで行う課題と練習の流れ

同日9時には実技教習がスタートした。実技教習は小型のスクータータイプのオートマ車両(主にヤマハ製)を使って行われる。受講者はヘルメット・膝あて・肘あてを装着し、まずは基本操作を確認する。スタート・停止・ウィンカー・ブレーキ・後方確認・乗車姿勢といった基本動作がしっかり指導され、安全確認を徹底する点は日本と共通である。

タイ語がほぼ分かっていないが、隣にいたおばちゃん(同じく教習生)が英語で今何の説明をしているか教えてくれる。高校~20歳くらいの若い兄ちゃん達も一人で参加している謎の外国人である私に敬意をもって優しく接してくれたので非常に助かった。

※安全講習で指摘されるが、教習には運転しやすい恰好で参加すること。事前に長ズボンを指定されているが、忘れやすいのが靴。サンダルで来た人は、バイク運転ではNGだと弄られます(教習は継続)。

その後は実際のコースを走行しながら、S字カーブ・一本橋(バランス走行)・スラローム・一時停止と後方確認など、実技試験で課される課題を練習する。練習では全員が一列でコースを走り、外国人受講者(私)は最後尾に配置されるため、前の走行を参考にしながら課題をこなすことができる。

受講者の多くはすでにバイク経験者でスムーズに進むが、難所はやはり一本橋であった。幅の狭い平均台を10秒かけてゆっくり走行する課題で、多くの受講者が一度は失敗してやり直していた。私自身も一度落ちて再挑戦したが、練習中は繰り返し挑戦できるため、時間をかけて慣れることが可能である。

外国人受講者に対しても教官や周囲の受講生が配慮してくれることが多く、言語に不安があっても問題なく受講できる環境であった。

実技試験の流れと合格基準|課題と採点のポイント

午後にはいよいよ実技試験が行われる。内容は午前中に練習したコースを一通り走行するもので、課題は 一本橋(バランス走行)・スラローム・S字カーブ・一時停止と後方確認 が中心である。

試験はおそらく減点方式で行われており、学科試験のように明確な点数基準は公開されていない。ただし、日本のように厳格な採点ではなく、危険運転を避け、基本的な安全確認ができれば合格できる印象である。

私自身も一本橋で一度落ちてしまったが、その場でやり直しが認められ、再挑戦後に合格扱いとなった。実際、当日の受験者は全員が最終的に合格していたため、よほどのミスをしない限りは心配無用といえる。

外国人だからといって不利になることもなく、試験官も寛容であった。難易度としては日本の実技試験よりも易しいが、最低限の安全確認(特に一時停止と後方確認)は必ずチェックされるため、油断せず丁寧に走行することが重要である。

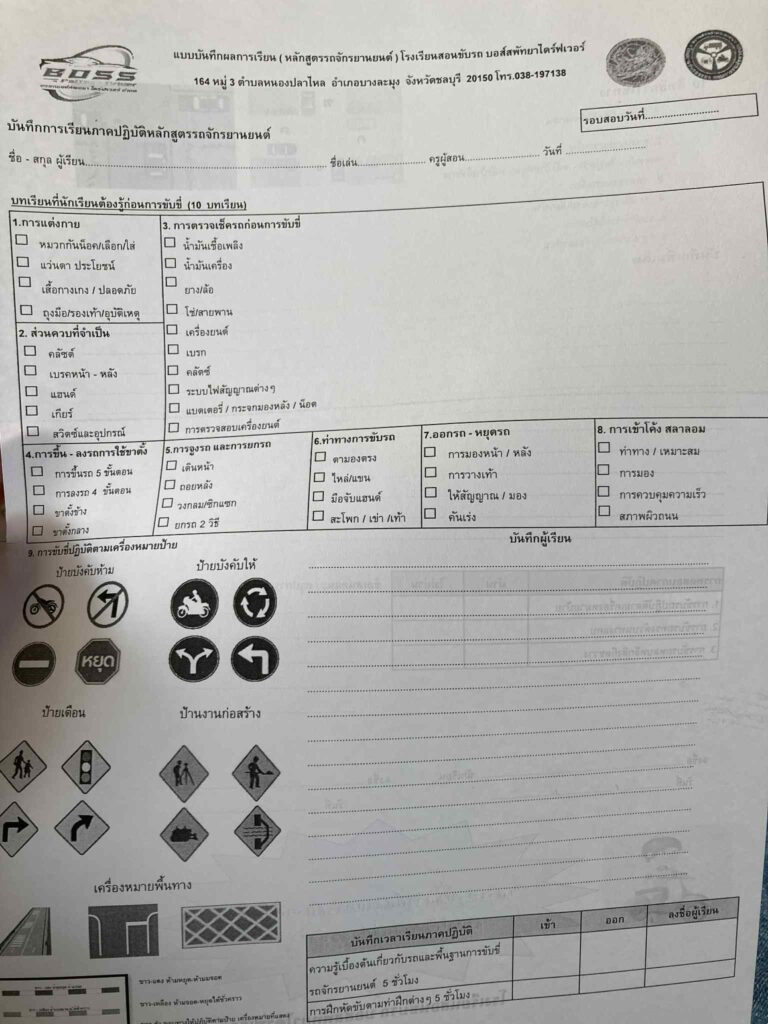

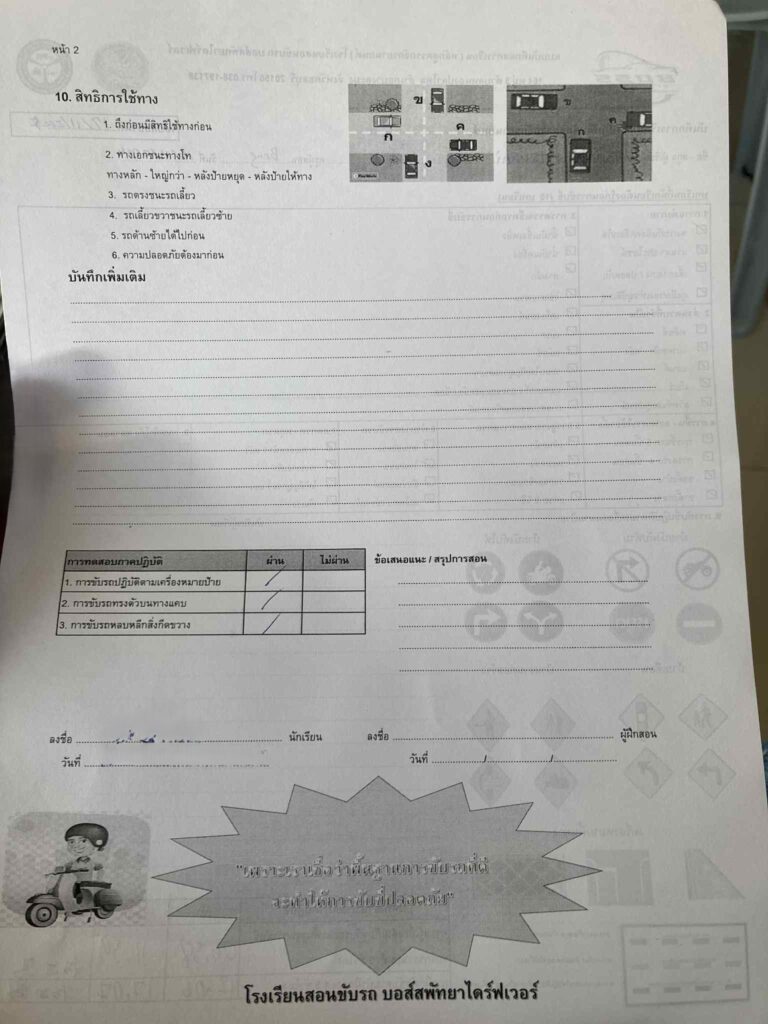

その後、教習で習った事項のレポートを提出して初日の教習は完了となる。

レポートの紙はこちら。理解の確認と学んだことを記入していく(英語可)

ここはわからなかったらタイ人に助けてもらいましょう。

一番大変だったのは待ち時間の暇つぶしだった

1日目の10時間に渡る適性検査、教習、テストは無事終えた。

ここまで書いてこなかったが、10時間のうち6~7時間は待ち時間だったりする。朝7時から午後5時が初日のカリキュラムに入っているが、座学も含めた合計15時間のうち10時間が初日のスケジュール。

詳細は不明だが陸運局とかでこの15時間が定められているのだろう。大体1時間ごとに指紋認証による出席確認を行い。教習やテストでも事あるごとに集合写真を撮り記録を残していた。

イメージとしては、こんな感じ。

・指紋認証+安全講習→1時間半休憩

・指紋認証+技能教習→1時間半休憩

・指紋認証+テスト→1時間半休憩

・指紋認証+レポート提出→休憩

・午後5時に完了の指紋認証

10時間は長いのでしんどそうだなと思っていたが、どこかに行くこともできずひたすら待ちの時間が続いた。翌日の学科試験のための勉強をスマホでやるよう指示はあったが、途中でバッテリーもなくなり本格的に暇であった。他の教習生も間延びした展開に暇そうでだれた空気感が流れる。教習所側も時間をこなすことは決まりだからどうしようもないのだろう。予め知っていればもう少し時間をつぶす方法を考えてきたのに、と思う。

次回:学科講習と学科試験

次回は、教習学校2日目の体験を「学校学科編」として紹介する。運転に慣れている人でも学科試験は楽ではない。そして外国人にとってのポイントを記載する。

バイク免許の取得手順まとめ(申込、学科、実技、手続き)は以下から確認できます。

▶ タイ・パタヤでバイク免許を取る方法まとめ|費用・手続き・教習の流れを解説

コメント