ホーチミン・メトロ1号線には、日本の地下鉄とは少し違う、現地ならではの光景や仕組みが多く見られる。

全15項目の詳細版は、以下の最新ハブ記事に統合済み。

👉 【2025年最新】ホーチミン・メトロ1号線まとめ(特徴・乗り方・全駅ガイド)

ここでは、特に印象的だったポイントを3つダイジェストで紹介します。

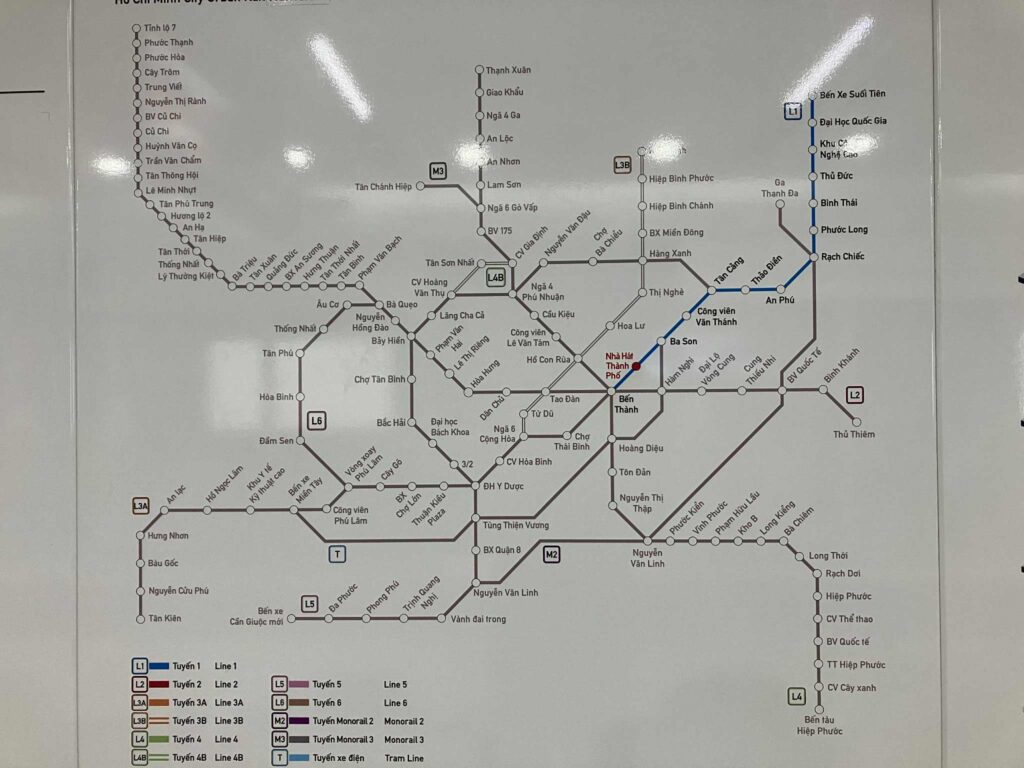

① “未来マップ”が駅に掲示されている

まだ1号線しか開業していないのに、駅構内の路線図には将来計画中の複数路線がすでに描かれている。

グレーの未開業区間が大半を占めるが、「まず全体像を見せる」というベトナムらしい前向きさが感じられる。

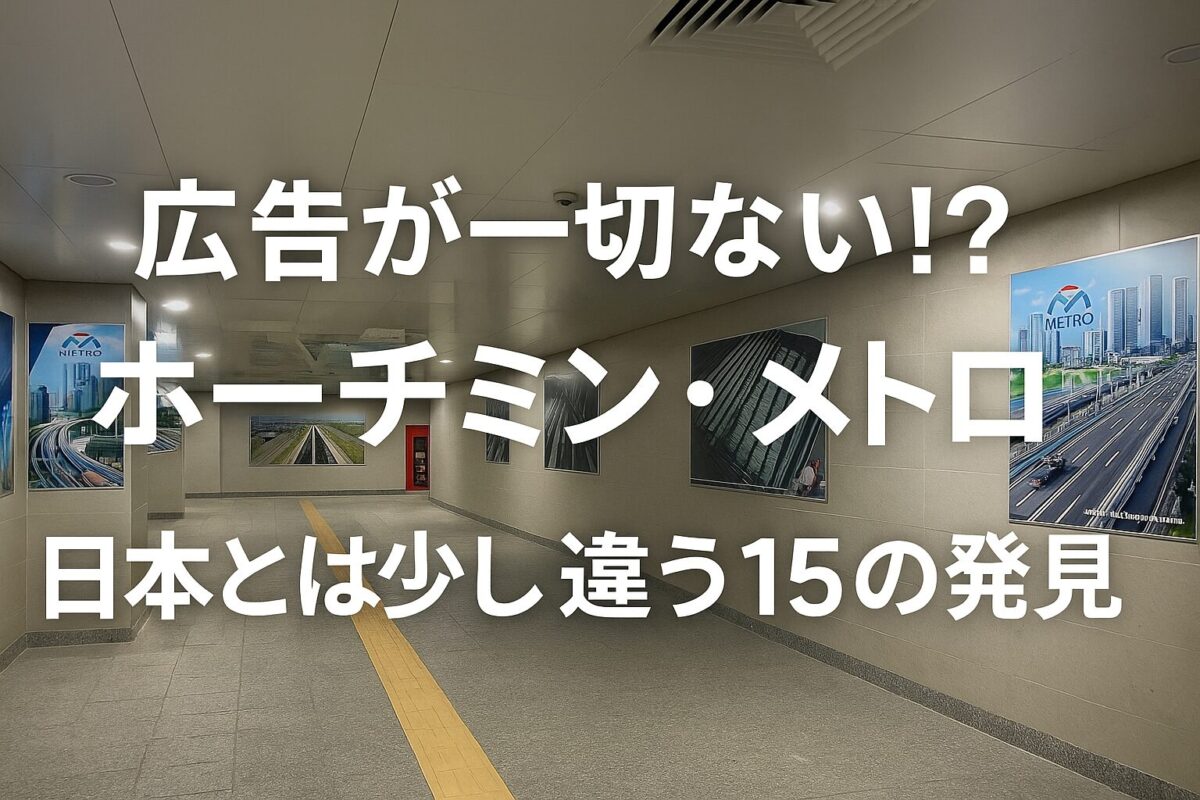

② 広告のない静かな構内空間

日本の地下鉄のような広告がほとんどなく、代わりに車両写真や風景パネルが壁を飾る。

“展示空間のような駅” という独特の静けさが魅力。

③ 無料充電スポットや無料Wi-Fiなど利便性の高さ

ホームや通路には無料の充電コーナーがあり、ケーブルまで備え付けられている。

さらに全駅で無料Wi-Fiが利用でき、旅行者でも不便なく移動できる環境が整っている。

🧭 全15項目の詳細はこちら

設備、サイン文化、禁止事項、駅員配置、国旗の装飾など、現地でしか見られないポイントをまとめています。