タイ・パタヤでバイク免許を取得するには、学科試験(50問/合格基準45点以上)を突破する必要がある。私が通ったBosspattaya Driver Schoolでは、初日の実技教習に続き、2日目に学科講習と本番の学科試験が行われた。

この日は朝7時前に教習所に集合。受講者は外国人は私以外全員タイ人で10名。この日はバイクでなく自動車免許であったが、中国人の教習生と出会った。

学科講義の流れ|5時間の講義はすべてタイ語で実施

学科講義は予定では5時間と案内されていたが、実際には休憩などを含めて約4時間程度で終了。教習所の2階にある教室に集合し、受講者番号順に指紋認証を行い、出席確認が完了すると講義が始まる。

講義はすべてタイ語で行われ、プロジェクターで投影されたPowerPointスライドをもとに進行された。資料には、以下のような内容が含まれていた:

- 安全運転の仕方

- 自動車/バイクのメンテナンス

- タイにおける交通ルール

- 道路標識の種類と意味

- 交通法規(各種罰金、車検ルール、運転していけない病気など)

約1時間ごとに再び指紋認証による出席確認が行われる。当局に実施した証拠を提出するためのものだと思うが、徹底されていた。

翻訳アプリを使った学科講義の理解法

私のタイ語はカタコトレベルで講習の多くは理解できないため、スマートフォンのカメラ翻訳機能(Google翻訳)を使いながら資料を読み取って受講した。リアルタイム翻訳でなんとか理解できたが、学科試験で実際に出題される問題(標識や交通ルール)は専門用語が多く、翻訳だけでは理解しにくい部分もあると感じた。

教室の雰囲気は真面目で、タイ人受講生もそれなりに集中して受講していた。騒がしい様子はなく、スマホをいじっている人はいるが静かで秩序ある学習環境であった点は印象的。

講義では時々講師(教官)が教習生に質問する。私は唯一の外国人なので指されないと油断していたが、真面目に聞いているふりをしていたからか、よく狙われた。「Japan!」と言って指をさされる。ありがたいことに質問内容は手加減されており、「リアオクワー!(右)」「リアオサーイ!(左)」「トロンパイマイダイ!(直進できない)」など大体1単語で回答できるレベルであった。

基本タイ人向けのコースであるので、講義を充実させるためにもタイ語ができるに越したことはない。

学科試験対策の中心となる講義内容(標識・交通ルール・問題例)

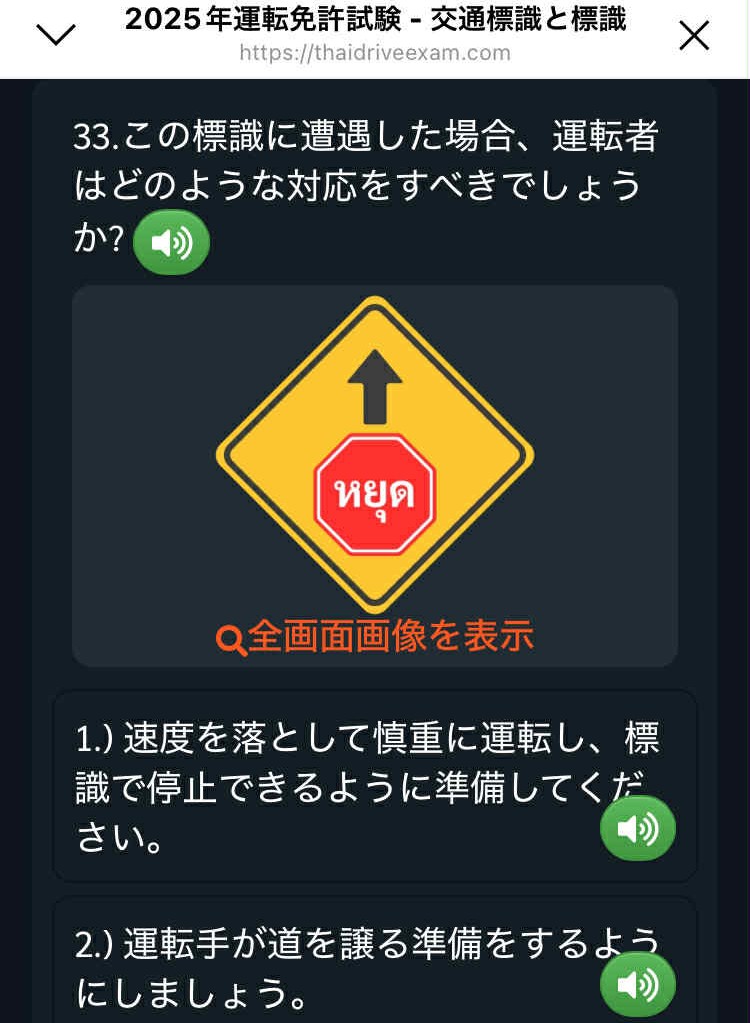

この講義は、学科試験の出題傾向や過去問題に沿った対策が中心である。標識問題や交通法規に関する設問など、実際に試験で出題される内容を重点的に解説していた。使用されたスライドには、実際の試験で問われるような標識や状況問題も含まれており、講師は実例画像を投影し解説する。

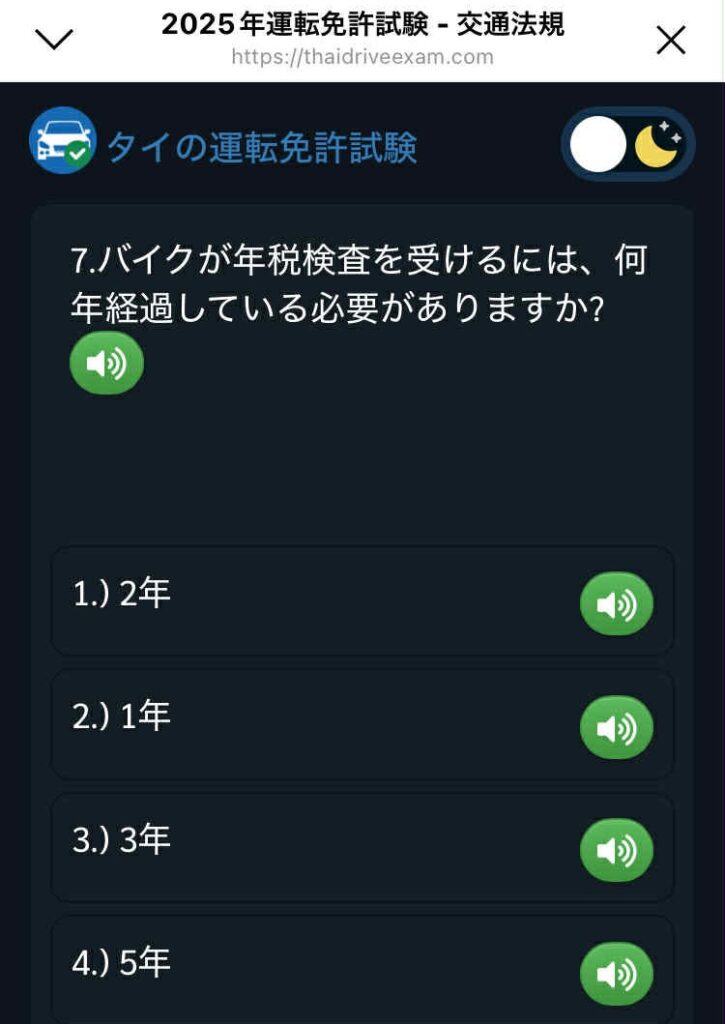

なお、私は事前に教習所から案内されたオンライン問題集の存在を活用した。これはWeb上で公開されているもので、実際に利用した感じでは、学科試験は400〜500問程度の問題からランダムに出題されている。本番の学科試験ではランダムで50問が出題され、45点以上が合格ラインである。問題は交通標識や道路状況に応じた判断問題、安全運転に関する知識が中心で、日本人には馴染みのない設問も含まれていた。

この練習サイトは英語・日本語にも機械翻訳で対応しており、日本語訳はやや不自然な部分もあるが、なんとか理解はできる。

オンライン練習サイトはこちらhttps://thaidriveexam.com/(ページを日本語訳して使いましょう)

学科試験の流れ|出題形式と試験当日の雰囲気

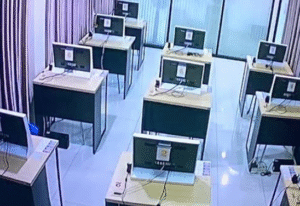

昼食を各自で済ませた後、午後からは学科試験が実施された。受験は一斉ではなく、数名ずつ呼ばれて一人一人が隔離される形で実施。不正対策の一環と見られ、監視スタッフが常駐しており、実技教習と比べしっかりしている。

学科試験はパソコン端末を使ったオンライン方式で実施され、4択問題が50問出題される形式である。試験言語はタイ語・英語・日本語から選択可能で、私は日本語を選んだ。問題文と選択肢は日本語に翻訳されていたが、「進入禁止」と「通行止め」のように微妙な違いを問う問題では表現が不自然なため、意図を読み取りにくいことがあった。学科試験問題を事前に練習しておくことが重要。

そのため、翻訳だけに頼らず、事前に問題演習をしておくことがやはり重要。

学科試験の合格基準(50問中45点以上)と実際の結果

学科試験は4択式の50問テストで、日本の自動車免許の学科試験と形式がほぼ同じである。合格ラインは45問以上正解で、私は幸いにも49点で一発合格となった。学科試験の合格基準は45点であるため、余裕をもって通過できたが、タイ人受講者の中には不合格者も見られた。私については前日の実技教習の休憩時間が暇すぎて、対策時間が十分すぎるほどに取れていたのが功を奏した。

なお、私が最初の方に受験したこともあり、10人中で最も早く合格が通知された。その後、合格者には順次**教習所からの修了証(認定書)**が渡され、晴れてすべての教習工程が終了となった。2日目は早く帰れてうれしい。

学科試験は対策必須|実技よりも難しい理由

全体を通して感じたのは、実技講習に比べて学科試験の方が難易度が高く、出題問題も細かい交通法規や標識知識を問う厳格な内容であるということだ。合格基準(45点以上)を突破するには事前の練習問題での対策が必須である。

特に学科試験ではタイ独自の交通ルールや標識、日本にはない道路標識や交通規則が数多く出題される。そのため、日本の道交法だけに慣れていると不合格になる可能性が高く、事前に問題演習をして試験傾向を掴むことが必須である。

実際、タイ人受講生の中には不合格となっていた人も一定数いた。ただし、教習所のスタッフによれば、不合格でも時間を空けて再受験可能とのことなので、焦る必要はない。

次回はいよいよ「免許発行編」へ

2日間にわたる講習と試験を終え、免許取得まであと一歩となった。次は、チョンブリ県の陸運局(いわゆる免許センター)で、免許交付のための最終手続きを行うことになる。これがまた面倒だったので注意点がある。

バイク免許の取得手順まとめ(申込、学科、実技、手続き)は以下から確認できます。

▶ タイ・パタヤでバイク免許を取る方法まとめ|費用・手続き・教習の流れを解説

コメント